田中 美咲(初心者)

田中 美咲(初心者)「トークン」ってよく聞くけど…掴みどころがなくてよくわからないからスッキリできるように教えて!

かしこまりました!

さまざまな場面で「トークン」という言葉が出てきてわかりづらいですよね。

スッキリわかるように全体像をお教えします!

本記事で解決できるお悩みは以下の3つ。

暗号資産(仮想通貨)の理解がどんどん増えていきますよ!

- 暗号資産(仮想通貨)でよく耳にする「トークン」って何のこと?

- 暗号資産(仮想通貨)の「トークン」にはどんな種類があるの?

- 「トークン」はどうやったら入手できる?

暗号資産(仮想通貨)やNFTなどの世界でよく使われるワード、「トークン」とはいったい何なのでしょうか?

実はこの「トークン」というワードはいろいろな意味で使われるため、さまざまなトークンのタイプが存在します。

本記事では、わかるようでわからない、「トークン」について詳しく解説します。

なお、まだ取引口座をお持ちでなければ、コインチェック

\コインチェック

\暗号資産の「トークン」とは何のこと?

「トークン」とは、ほかの暗号資産(仮想通貨)のブロックチェーンを間借りするかたちで発行される仮想通貨のことです。

すなわち、すでに存在する暗号資産のプラットフォーム(ブロックチェーン)の技術を活用して発行された暗号資産(仮想通貨)それ自体や、付帯された権利をいいます。

このように、「トークン」はいちから暗号資産を開発するよりも簡単に発行できる点がメリットで、この特徴を利用して「ICO」で発行されるケースも多くあります。

ここまでの説明でも、なかなかピンとこないかもしれません。

それもそのはず、よく意味が分からない原因のひとつは、「トークン」という言葉自体に明確な定義が存在せず、さまざまな意味合いで使われることが多いからです。

もっとも簡単かつ広義の意味合いとして、「トークン」とは、デジタル上において、ある特有の価値を有する権利のこと。

このように理解するのが良いでしょう。

ほかにも、広義の意味合いとして、たとえば暗号資産(仮想通貨)資産そのものを「トークン」と呼ぶこともあります。

暗号資産と「トークン」の違い

暗号資産(仮想通貨)とトークンを区別するポイントは、ブロックチェーンのプラットフォームをみずから有しているか否か?の違いです。

ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)といった暗号資産は、それぞれ独自のブロックチェーンのプラットフォームを有しています。

一方、トークンはみずから独自のブロックチェーンプラットフォームは持たずに、すでに存在するブロックチェーンを間借りするかたちで発行される点に違いがあります。

このためトークンは、発行コストを抑えたうえでだれでも発行できる、という特徴があります。

暗号資産における「トークン」の3つの特徴

もともとトークンは、資金調達をおもな目的として発行されてきました。

株式会社の「株式」による資金調達にたとえると、「新株予約権」をイメージすればわかりやすいでしょう。

株式をあらかじめ決められた条件と金額で受け取ることができる権利を、「新株予約権」と言います。

「トークン」には、以下のような特徴があります。

- かならず「発行者」や「管理者」が存在する

- 「個人」でも「法人」でもだれもが発行できる

- トークン自体に「付加価値」を与えられる

以下で、詳細について説明します。

特徴1:トークンにはかならず「発行者」や「管理者」が存在する

暗号資産(仮想通貨)は、管理者が存在する「中央集権型」の法定通貨とは異なり、管理者が存在しない「分散型ネットワーク」を採用している点が特徴です。

一方、トークンには「発行者」や「管理者」が存在する点で暗号資産(仮想通貨)との違いがあります。

しかし一度発行すれば、たとえ「発行者」や「管理者」であっても、その「発行量」を変更できない制約がある点が、トークンならではの特徴です。

特徴2:トークンは「個人」でも「法人」でもだれもが発行できる

トークンは、「個人」、「法人」を問わずだれでも発行できる点が特徴です。

さらに仲介者を介することなく、みずから直接発行できる点も大きなメリット。

たとえば「新株予約権」を発行する企業は、証券会社が仲介者となるため、仲介手数料など「中間マージン」が発生します。

一方、トークンならば直接発行が可能なため、仲介者が不要でコストを抑えた資金調達の機会を得られる点が魅力です。

特徴3:トークン自体に「付加価値」を与えられる

トークンは、通貨としての価値以外に多種多様な「付加価値」を与えられる便利なツールです。

具体例を挙げれば、トークン発行者が提供するサービス利用料の支払いに使えるトークンや、あるプロジェクトにおける議決権が付与されたトークンなどが存在しています。

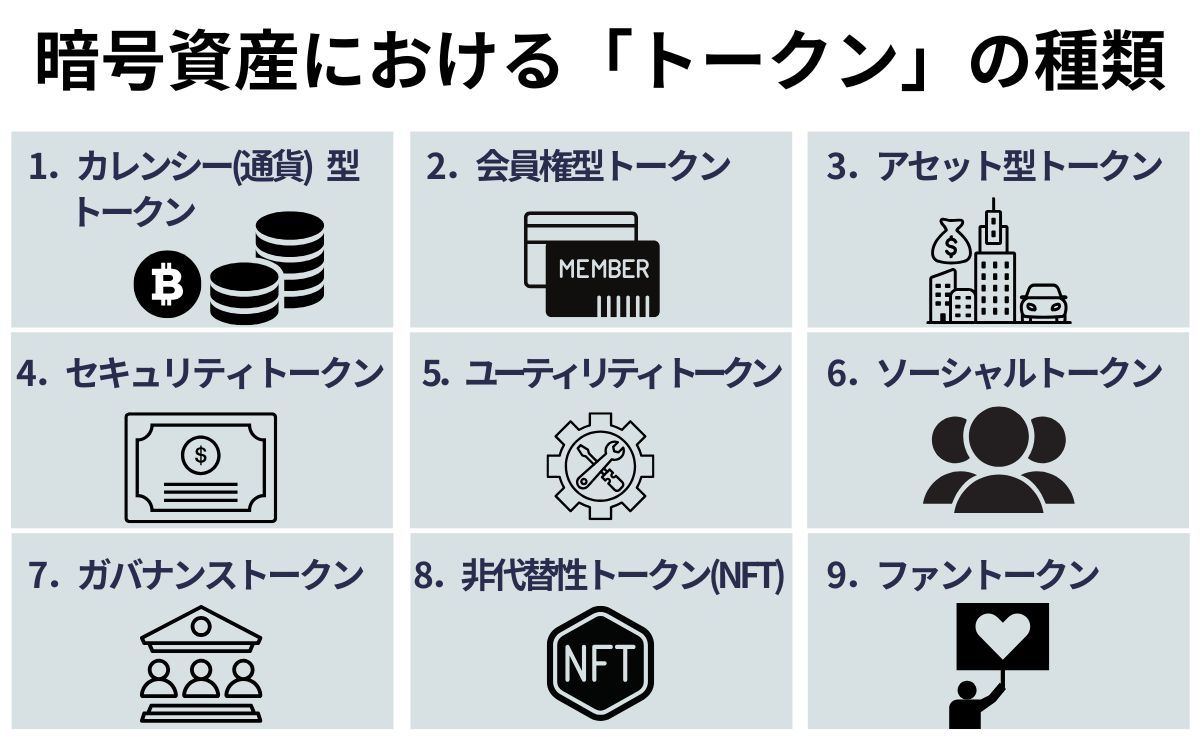

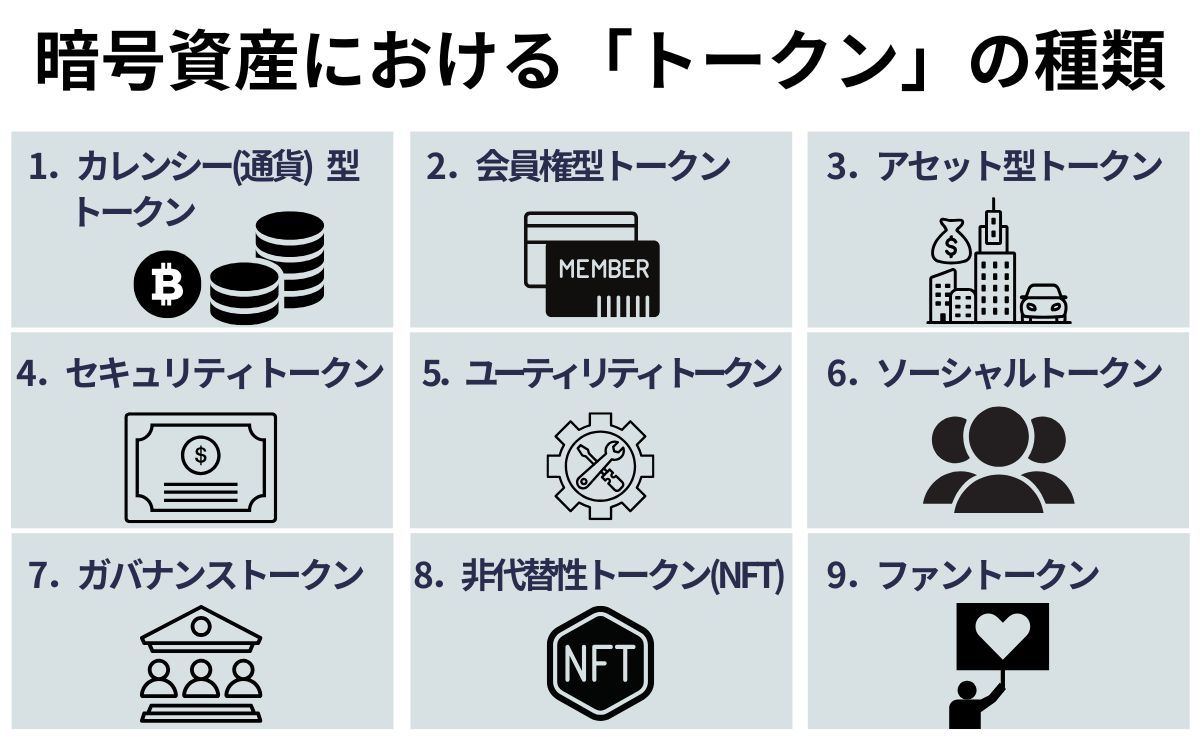

暗号資産における「トークン」の種類

暗号資産(仮想通貨)におけるトークンには、さまざまな種類が存在します。

ここでは9つの種類についてくわしく解説していきます。

1.カレンシー(通貨)型トークン

「カレンシー(通貨)型トークン」とは、ビットコインやイーサリアムのように、「通貨」としての価値を有して発行されているタイプのトークンを指します。

おもに支払い手段や価値の保存を目的とした暗号資産(仮想通貨)の一種です。

カンレンシー型トークンの代表例は以下をご覧ください。

- ビットコイン(BTC)

- イーサリアム(ETH)

- リップル(XRP)

- ライトコイン(LTC)

- ビットコインキャッシュ(BCH)、など

2.会員権型トークン

「会員権型トークン」とは、トークン発行者が設定した付加価値としての「権利」が付与されたトークンです。

トークン発行会社のサービスを利用可能なプリペイドカードや、サービス利用券のような使い方もできるため、「プリペイド型トークン」と呼ばれることもあります。

たとえば、トークン発行会社が提供するサービスを利用できる「利用券」、オンラインゲームでアイテムを購入できる、ゲーム内で利用可能な「お金」としてのトークンなどが存在します。

「会員権型トークン」は、「ICO(Initial Coin Offering)」でよく用いられる手法です。

すなわち、新規サービスローンチ前に資金調達の対価としてトークンを発行し、出資者であるトークン購入者がサービスローンチ後に当該サービスの利用権をもつ、といったケースです。

「ICO(Initial Coin Offering)」とは、新規の暗号資産(仮想通貨)を取引所に公開することをいいます。

株式会社の新規上場を「IPO」と呼びますが、トークンは上場前の「未公開株式」のようなイメージです。

トークンを発行した側は、ビットコイン等で出資者にトークンを購入してもらい、それを法定通貨に交換することで資金調達できる仕組みです。

トークン自体は、将来トークン発行会社が事業のローンチに成功した以降に、当該サービスに対して利用可能なものになっています。

そのためICOで発行されるトークンは、まだ市場に流通しておらず価格も低めに設定されています。

これが暗号資産(仮想通貨)取引所に公開されて価格が高騰すれば、トークン投資者は大きな利益を得られるチャンスとなるのです。

3.アセット型トークン

「アセット型トークン」とは、その名の通りアセット=資産をトークン化したものです。

実在する資産に連動(peg)することから、別名「ペグ通貨」と呼ばれることもあります。

ここでいうアセットとは、株式や債権、デジタル資産だけでなく、ライセンスや資源などさまざまな資産を指します。

これらをトークン化すれば、インターネット上での取引が容易になり、売買が活発化することで流通性が高まるのです。

このように、インターネット上で多くの参加者を募りやすくなり、資金調達や資産運用をスムーズに行えることから、近年ではとくにアセット型トークンの活用が注目されています。

アセット型トークンは、暗号資産そのもの、ステーブルコイン、セキュリティトークン、NFTなど幅広く指し示すものです。

4.セキュリティトークン

セキュリティトークンとは、デジタル上の有価証券として扱われるトークンをいいます。

また、ブロックチェーン技術などが基盤となる電子的な証券であるため、「デジタル証券」とも呼ばれます。

ここでの「セキュリティ」とは、「安全」という意味ではなく、「有価証券」を指します。

セキュリティトークンは、アセット型トークンの一種に分類されます。

セキュリティトークンは有価証券という位置付けであるため、証券取引法や金融商品取引法といった法的規制を受ける点が特徴です。

このセキュリティトークンを用いた新しい資金調達手法はSTO(Security Token Offering)と呼ばれ、世界各国で注目され、将来的な拡大が見込まれています。

インターネット専業証券会社であるSBI証券は、STOの普及に力を入れている証券会社です。

取引初心者にも分かりやすい解説コンテンツが充実しているため、はじめてのSTO取引にも安心です。

5.ユーティリティトークン

ユーティリティトークンとは、特定の製品やサービスの利用権、コミュニティへのアクセス権といった何らかの実用性を有する権利をもつトークンをいいます。

「ユーティリティ」とは「有用性・実用性」という意味で、その実用範囲はアイディア次第で無限の可能性があります。

ユーティリティトークンの保有者は、「利用する権利」という有用性・実用性を保有しているのです。

ユーティリティトークンは、株式投資における「株主優待券」、ポイントプログラムを提供する企業の「交換ポイント」をデジタル化したようなものです。

たとえば、NFTゲームにおけるアイテムを買う権利、DAO(自律分散型組織)の意思決定に投票する権利、ソフトウェアのライセンスキー(利用する権利)などが、ユーティリティトークンに該当します。

なお、セキュリティトークンのようなデジタル証券ではないため、投資性・担保性はありません。

次節以降で解説する、ソーシャルトークンやファントークンもユーティリティトークンの一種です。

6.ソーシャルトークン

ソーシャルトークンとは、コミュニティに対する貢献度に応じて参加者に与えられる、コミュニティが独自に発行した報酬のことです。

ソーシャルトークンは、特定のコミュニティやDAO(分散型自律組織)における共同プロジェクトへの貢献度に応じて利益を共有できるため、参加者の組織貢献を促すモチベーションになります。

コミュニティやDAOにとっては、組織と参加者のつながりを強化できたり、参加者の積極的なコミュニティ支援を促進できる点がメリットです。

たとえば、あるアイドルグループのメンバー人気投票において、投票権付きのCDを何枚も購入するファンをイメージするとわかりやすいでしょう。

まさにこれをファントークンと言いますが、ソーシャルトークンの中には、ファントークンやガバナンストークン、Defi(分散型金融)トークンがなどが含まれます。

DAO(分散型自律組織)とは、インターネット上のだれもが自由に参加でき、だれもが平等な立場で組織運営に参加できる、代表者や管理者が存在しない組織形態のことです。

すなわち、管理者や所有者が存在する「中央集権型組織」とは正反対の組織形態です。

なお、DAOとは「Decentralized Autonomous Organization」の略称で、「ダオ」と呼ばれます。

7.ガバナンストークン

ガバナンストークンとは、おもにDAO(分散型自律組織)やDefi(分散型金融)といった「非中央集権的組織」において、その組織(プロジェクト)の意思決定のための「投票権」が付与されたトークンをいいます。

組織(プロジェクト)の参加者に、現金や株式の代わりにガバナンストークンが提供され、参加者の組織(プロジェクト)に対する貢献度に応じて、その報酬としてトークンを得られる仕組みです。

「分散型組織」においては、管理者たる中央集権的な組織は存在しません。

その代わりとして、組織の意思決定は参加者の投票によって決定されます。

投票権はガバナンストークンの保有量に応じて配分が決まるため、組織運営の公平性が高まります。

ガバナンストークンによる投票の経過や結果はブロックチェーン上に記録され、だれでも閲覧できるため、高い透明性が担保されているのです。

8.非代替性トークン(NFT)

非代替性トークンとは、唯一無二の価値をもった複製のできないトークンを言います。

「NFT」といえば耳にしたことがあるでしょう。

NFTは、「Non-Fungible Tokens」の略で、そのまま訳せば非代替性トークンとなります。

NFTは、ブロックチェーン上に記録された代替不可能なデジタルデータであり、画像や動画、音楽などのデジタル作品を「世界にただひとつ」のデジタル資産として唯一性を証明できる技術です。

デジタルデータは簡単に複製できるため、本当の所有者の特定や、本物と偽物の判別が非常に困難でした。

しかしNFTの技術が登場したことで、デジタルデータの所有権や真正性をカンタンに証明できるようになりました。

この恩恵を受けデジタルアート作品が活発に取引されており、今後NFT市場の拡大が期待されています。

NFTの逆で、同じ価値を有する代替(交換)可能なトークンを「Fungible Tokens」と言います。

ビットコイン(BCT)は代替性トークン(Fungible Tokens)の代表例のひとつです。

9.ファントークン

ファントークンとは、スポーツなどのチームやブランド、アーティストが、ファンとの結びつきの強化を目的として発行する、投票権や優待特典を受けられるトークンです。

特定コミュニティへのアクセス権をもつトークンであるため、実用性を有するユーティリティトークンの一種ともいえます。

近年では「FC バルセロナ」、「PSG(パリサンジェルマン)」、「マンチェスターシティ」といった欧州サッカークラブの多くがファントークンを発行。

さらにF1(フォーミュラ1)チームの「Aipine(アルピーヌ)」も、2022年に暗号資産取引所のバイナンスと提携し、ファントークンを発行しています。

日本国内では、2022年に「FC琉球」が国内プロスポーツクラブとして初めてIEO(Initial Exchange Offering)を実施。

ファントークンには、以下の3つのタイプが存在します。

暗号資産型ファントークン

暗号資産型ファントークンとは、ファントークンを暗号資産として発行し、その暗号資産を取引所で上場させることで資金調達する方法です。

この資金調達手法を、IEO(Initial Exchange Offering)といいます。

暗号資産型ファントークンは、暗号資産であるため通貨の売買も可能です。

クラウドファウンディング型ファントークン

クラウドファウンディング型ファントークンとは、ファントークンを発行したクラウドファウンディングによる資金調達方法です。

クラウドファウンディング(Crowd funding)とは、ある目的を持った特定の組織、個人、プロジェクトに対して、不特定多数の人から少額ずつ資金を集める資金調達方法のひとつです。

クラウドファウンディング型ファントークンの代表的なプラトットフォームは「FiNANCiE(フィナンシェ)」です。

FiNANCiE(フィナンシェ)とは何か?について、以下の記事でくわしく解説していますので、ぜひご覧ください。

【関連記事】トークンで稼げる推し活?!話題の「FiNANCiE(フィナンシェ)」とは?

コミュニティ型ファントークン

コミュニティ型ファントークンとは、資金調達目的とは異なり、発行者と参加者の間におけるコミュニティ強化のためのデジタル会員証としてのトークン発行です。

暗号資産としてのトークンではありませんが、「入会金」や「年会費」といったかたちでコミュニティの参加費用を集めた見返りとして、チケットやグッズなどの優待特典をプレゼントします。

トークン発行者は、トークン保有者の「行動データ」を分析してコミュニティの運営に活用するようなケースもあります。

IEO(Initial Exchange Offering)は、暗号資産(仮想通貨)を活用した資金調達方法です。

トークンの発行企業やプロジェクトが、暗号資産交換所の審査をクリアすることでトークンを暗号資産として上場させ、暗号資産取引所を通じて出資者を募ります。

トークン発行体にとっては、株式公開などに代わる新たな資金調達方法となります。

一方、IEOに出資する投資家にとっては、将来値上がりする可能性を秘めた暗号資産に上場前から投資できる魅力がありますが、上場後に必ず値上がりするとは限らないので注意が必要です。

<日本国内におけるIEO事例>

- パレットトークン(Hashpalette)/ コインチェック

- FCRコイン(FC琉球)/ GMOコイン

- フィナンシェトークン(FiNANCiE)/ コインチェック

- ニッポンアイドルトークン(オーバース)/ コインチェック、DMM Bitcoin

- ブロックチェーンゲーム(Brilliantcrypto)/ コインチェック

トークンでよく聞く「ICO」とは?

ICOとは、Initial Coin Offeringの略称で、新規にトークンを発行して資金調達する手段のことです。

ICOの特徴について以下で解説していきます。

暗号資産を活用した資金調達の手段

ICOは、企業やプロジェクトなどの発行者が、独自に暗号資産トークンを発行して資金調達を行う手段を指します。

ICOは株式の発行よりも参入ハードルが低く、投資する側も少ない資産から出資できるため、その手軽さから注目される資金調達方法です。

株式の場合、会社の所有者としての議決権や株主優待が権利として付与されますが、ICOで発行されるトークンには、必ずしもこのような権利が付与されているわけではありません。

IEOとのちがいは?

ICOとIEOのちがいは、暗号資産(仮想通貨)取引所が間に介するか否か?です。

ICOの場合、暗号資産取引所を介さずに、企業などの発行者が独自に暗号資産を発行して資金調達を行います。

一方IEOでは、暗号資産取引所が審査したうえで発行される点が、両者のちがいです。

IEOの場合、トークン発行者とは別の第三者が介在することで、出資者にとってはICOよりも相対的に低いリスクで投資が可能となります。

ICOによる詐欺に注意

仮想通貨(暗号資産)における詐欺で多いケースが、ICOがらみの事件です。

発行のハードルが低いことから資金調達手段として手軽に利用できる一方、株式と異なり法制度が未整備なため、ICOが悪用されるケースが少なくありません。

ICOで資金調達する発行者は、新規プロジェクトに関する「ホワイトペーパー」によって情報公開します。

出資を検討する人は、公開されたホワイトペーパーをもとに、投資可否を判断します。

ICOに対する信ぴょう性の判断は出資者自身に委ねられるため、高リスクな投資といえるでしょう。

ICOブームの際にはトークンの上場によって莫大な値上がり益に沸いた時期もありましたが、プロジェクトが未完成のまま頓挫するケースや、プロジェクト自体が偽りという詐欺的なものもあり、すぐに下火になりました。

\ 口座開設無料&5分で手続き完了! /

【コインチェック

- ダウンロード数No.1のアプリは圧倒的使いやすさ!

- 東証プライム上場マネックスグループだから安心

- すべての取り扱い暗号資産(仮想通貨)が

500円から購入可能! - ビットコイン(BTC)の積立投資にも対応!

- 電気代・ガス代の支払いでビットコインがもらえる!

「トークン」の購入も可能な暗号資産取引所

ここでは、はじめてトークンを購入する人向けにオススメな取引所をご紹介します。

どの取引所も無料で口座開設できますので、すぐにチャレンジしてみましょう。

大手金融グループの安心感『SBI VCトレード』

「SBI VCトレード」は、インターネット金融最大手のSBIグループが運営する暗号資産(仮想通貨)取引所です。

2023年8月にSBI証券が国内株式売買手数料「ゼロ」を打ち出したように、SBIと言えば手数料の安さに圧倒的な強みをもちます。

SBIグループは、SBI証券を筆頭に、SBI新生銀行、住信SBIネット銀行、SBI生命、SBI損保など、金融コングロマリットを展開する巨大金融グループ。

さまざまな金融サービスを運営していることから、セキュリティ対策は万全といえるでしょう。

SBIグループが運営する銀行とのシナジー効果もあり、シームレスな入出金取引など、初心者から上級者まで幅広いユーザーに使いやすい取引所となっています。

- インターネット金融大手SBIグループが運営する安心・安全の暗号資産取引所

- 口座開設手数料・入出金手数料・取引手数料・入出庫手数料が0円!

- 豊富な取引ラインアップ(レバレッジ・板取引・レンディング・積立)

- 初心者でもわかりやすいスマートフォン用取引アプリ「VCTRADE mobile」

- 月500円から自動で仮想通貨(暗号資産)の積み立てができる!

- 対象銘柄を保有しているだけで、毎月自動的に報酬を受け取るステーキングが可能!

100円からはじめられる『GMOコイン』

「GMOコイン

口座開設の手数料はもちろん無料、日本円の入出金や仮想通貨(暗号資産)の送付・預入手数料も無料で、お得に使える取引所といえます。

とにかく取引コストを安く抑えたい人にオススメな取引所です。

- たった100円から仮想通貨が買える!

- 日本円の入出金手数料が0円!

- 仮想通貨(暗号資産)の送付・預入手数料も0円!

- 取り扱う仮想通貨(暗号資産)は最大26銘柄

- 資金力豊富なGMOインターネットグループが運営するから安定性が高い

- 毎月500円からコツコツ無理なく積み立てられる「つみたて暗号資産」

- 取引所取引では、現物取引だけでなくレバレッジ取引も可能

初心者にもやさしい『コインチェック』

「コインチェック

国内最大級の取扱銘柄数を誇り、セキュリティ対策も万全。

最短5分で口座開設が可能なので、いますぐ仮想通貨取引をはじめられます!

- 仮想通貨アプリのダウンロード数国内No.1!(2023年時点で600万DL)

- 2012年1月に設立された、日本国内の仮想通貨(暗号資産)取引所の草分け的存在

- 東証プライム上場マネックスグループのひとつで徹底したセキュリティ体制を構築

- 取扱い銘柄すべてが最低500円から購入可能!

- 「取引所」取引ならビットコイン(BTC)の取引手数料が無料!

- ビットコイン(BTC)の積立投資もできる!

- NFTマーケットプレイスも提供

\コインチェックの詳細はコチラから! /

まとめ

本記事では、暗号資産(仮想通貨)でよく耳にする「トークン」について解説しました。

そして、トークンと密接に関わる仮想通貨(暗号資産)取引の基本を押さえておくことも不可欠です。

「トークン」という言葉の意味自体は実にさまざまで、つかみどころのないワードです。

一方でトークンが利用される場面は拡大しており、わたしたちの日常に浸透していく未来もそう遠くはないでしょう。

トークンエコノミーの世界的な流れに取り残されないよう、ぜひ本記事で「トークンとは一体なにか?」を体系的に理解してください。

まずは取引所の口座開設からはじめてみませんか?

- 暗号資産(仮想通貨)とトークンのちがいを理解する

- トークンには用途によってさまざまな種類がある

- トークンは「ICO」や「IEO」と関連が深い

▼口座開設無料!信頼できるオススメ国内取引所▼